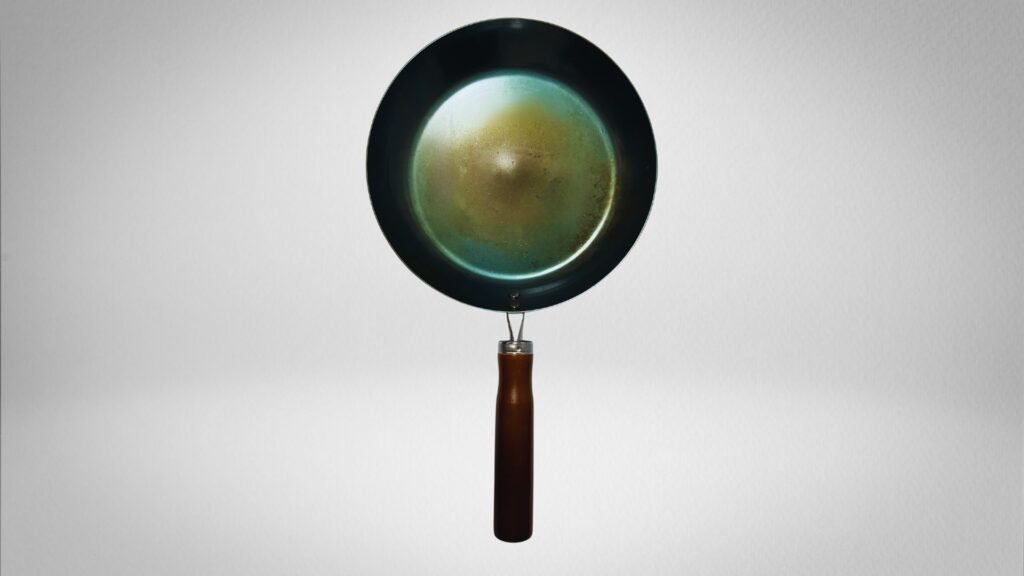

食パン専用鉄製フライパンの“育て方”完全ガイド

~一生モノの相棒にするために~

鉄製フライパンは「育てる道具」と言われるほど、使うたびに味わい深く変化していく調理道具です。正しく手入れしながら使い込むことで、焦げつきにくく、使いやすくなり、まさに“自分だけの相棒”へと育っていきます。

今回は、鉄フライパンを一生モノに育てるためのコツや基本的なお手入れ方法を、わかりやすく解説します。

最初にするべき「油ならし(焼き入れ)」

購入直後はフライパンの表面がまだ“赤ちゃん。鉄がむき出しのままだと、錆びやすく、焦げつきの原因にもなります。

◆ 手順

- フライパンを中火で3〜5分ほど熱し、水分を完全に飛ばす。

- 火を止め、キッチンペーパーなどでサラダ油(または米油)をフチまでまんべんなく塗る。

- 再度、弱火〜中火で熱し、煙が出るまでじっくり加熱(約5〜10分)。

- 火を止めて自然に冷まし、余分な油を拭き取る。

この作業で油の膜ができ、“ノンスティック効果”の第一歩が始まります。

ノンスティック効果とは、調理器具などの表面に食材がくっつきにくくなる性質や現象のことを指します。ノンスティック効果の基本的な意味は、non(=〜ではない)+stick(=くっつく)=くっつかないとなります。

Point

ハードテンパー加工済みの食パン専用フライパンは「焼き入れ不要」なので、購入後すぐに使用できます。ただし、初回使用前にうすく油を塗ってから火にかけると、さらにパンがくっつきにくくなり、気持ちよく使い始められます。

参考 油ならし(焼き入れ)が必要なフライパンとの比較表

| 項目 | ハードテンパー加工済み | 一般的な鉄フライパン (未加工) |

|---|---|---|

| 購入直後の使用可否 | ✅そのまま使える | ❌焼き入れが必要 |

| 焼き入れ(油ならし) | 基本不要(軽く油を塗るだけでOK) | 必須(本格的な油ならしが必要) |

| 表面状態 | 酸化皮膜(黒皮)済みで安定 | 鉄がむき出しで不安定 |

| 錆びにくさ | ◎ 錆びにくい | △ 錆びやすい(使い始めは特に) |

| 焦げつきにくさ | ◎ 比較的くっつきにくい | △ 初期は焦げつきやすい |

| お手入れ開始のしやすさ | ◎ 初心者にも扱いやすい | △ 慣れが必要 |

| 初回の儀式感 | 👌 簡単で気軽に始められる | 🔥 一手間かかるが育てがいあり |

毎回の「使いながら育てる」ポイント

鉄のフライパンは、毎日の使い方次第でどんどん“育ち”ます。

調理前の予熱をしっかり

水を垂らして「コロコロと玉が転がる」状態が予熱完了のサインです。また、別の見方として火にかけて、表面がうっすら白い煙が出てくるといった予熱完了の目安もあります。

油はたっぷりめに

特に最初の1ヶ月は、炒め物・揚げ物など油を多く使う料理がおすすめ。油が鉄にしっかりなじみ、表面に皮膜(酸化被膜)が育ちます。

洗い方と乾燥で差がつく

洗剤は使わず、たわしやヘラで

鉄製フライパンは基本「洗剤不要」。お湯とたわし(特におすすめは「亀の子たわし」や「パームたわし」など、天然素材のたわし)で汚れを落とし、頑固な汚れは木べらなどで軽くこそげ落とします。

たわしをおすすめする理由

- 適度な硬さで汚れを落としやすい

- フライパンの油膜を傷めにくい

- 金属製のたわしでなければ傷の心配も少ない

スポンジでも大丈夫な場合

- 中性洗剤を使わないこと(洗剤は油膜=“育った”被膜を剥がしてしまう)

- やわらかい面を軽く使う程度(ゴシゴシこすると表面を傷めることがある)

- 焦げやこびりつきがないときに限定

- 軽い汚れなら「ぬるま湯+スポンジ(やさしく)」でOKです。

火にかけて乾かす

洗ったらすぐに火にかけて乾かし、水気を完全に飛ばしましょう。これがサビ防止の決め手。

乾かしたあとはうっすら油を塗る

キッチンペーパーで、内側・外側にごく薄く油を塗ってから収納すれば完璧です。

焦げやサビが出たときは「育て直し」

焦げついたりサビが出たりしても大丈夫です。以下の方法でリカバリーできます。

- 焦げ:重曹やお湯でふやかし、ヘラで落とす→再度「油ならし」

- サビ:金たわしで落とす→洗って乾かし→再度「油ならし」

育てる中で多少のトラブルはつきもの。それも“味わい”の一部です。

まとめ|育てるほどに、愛着がわいてくる

鉄製フライパンは、最初こそ少し手がかかりますが、使えば使うほど、応えてくれる道具です。

「焦げつかない」「香ばしく焼ける」「長く使える」——そんな魅力を引き出すには、日々のちょっとした習慣がカギ。

多少の焦げやサビも、育てている証。修復も楽しみの一つです。あなたの手で少しずつ育てていくことで、鉄フライパンはやがて、“世界に一つだけの“相棒”になります。

手間ひまかけて育てた道具と一緒に、今日も美味しい料理をお楽しみください。

目指したのは「食パン」の美味しさを凝縮するフライパン 【食パン専用鉄製フライパン ルポア】 【100秒で至極のトーストが完成】サクッとふんわり、理想の焼き色。 プロ級トーストが毎朝の定番に 【ガス・IH対応】均一な熱伝導で、失敗知らず。 待ち遠しくなる、極上の焼き上がり 【重いフライパンにさようなら】熟練の技が生んだ軽量設計で、 毎日のお手入れもラクラク 忙しい朝でも「幸せな気持ちになれる美味しいトーストを食べたい」 そんな想いから、食パン専用フライパンを…